A multi-platform water isotope component for NAWDIC to investigate the mesoscale 3D structures of moisture cycling within midlatitude weather systems (NAWDIC-iso)

Die letzten Jahrzehnte der Forschung in der dynamischen Meteorologie haben gezeigt, dass feuchte diabatische Prozesse - Luft-See-Strömungen, turbulentes Mischen, Wolkenmikrophysik - einen Großteil des Wetters in den mittleren Breiten bestimmen. Ein wichtiges gemeinsames Merkmal dieser Prozesse ist ihr diabatischer Charakter, d. h. sie beinhalten einen Feuchtigkeits- und Wärmeaustausch zwischen Luftpaketen und ihrer Umgebung sowie Phasenänderungen des Wassers. Dies bedeutet, dass feucht-diabatische Prozesse die atmosphärische Temperaturverteilung und -stabilität beeinflussen und dadurch die mesoskalige Zirkulation in Wettersystemen der mittleren Breiten direkt bestimmen. Diese mesoskaligen Zirkulationssubstrukturen sind in der Regel die gefährlichsten Eigenschaften (z. B. Böenfronten oder starke Regenfälle in schnell aufsteigenden Luftmassem) in Wettersystemen der mittleren Breiten und stehen in starkem Zusammenhang mit Vorhersageunsicherheiten.

Wir fassen diese Merkmale unter dem Begriff Mesoscale Moisture-Cycling Structures (MOCs) zusammen: d.h. Anomalien in den Feuchte- und Windfeldern (O(1-50 km)), die in Wettersysteme der mittleren Breiten wie z.B. außertropische Wirbelstürme, ihre Fronten und Luftströme eingebettet sind. Eine große Herausforderung bei der Vorhersage ist die korrekte Darstellung feucht-diabatischer Prozesse und ihrer Auswirkungen auf MOCs in Wettermodellen. Diese Prozesse beeinflussen zwar die mesoskalige Zirkulation, agieren aber auf viel kleineren Skalen als dem Modellgitter und sind daher von Parametrisierungen abhängig.

Um diese Herausforderung zu bewältigen, schlagen wir innovative luft- und bodengestützte Beobachtungen von MOCs unter Verwendung von Wasserisotopen vor, einem Lagrangeschen integralen Tracer für feucht-diabatische Prozesse. Jüngste flugzeuggestützte Feldkampagnen der PIs in tropischen und polaren Regionen haben gezeigt, dass Wasserisotopenbeobachtungen die Rolle verschiedener diabatischer Prozesse quantifizieren und enträtseln können. Die Pläne für Wasserisotopenbeobachtungen während der NAWDIC-Kampagne umfassen 1) plattformübergreifende Beobachtungen von stabilen Wasserisotopen in Dampf und Niederschlag und 2) hochauflösende Isotopen- und Tagging-gestützte numerische Modellsimulationen (1-8 km Gitterabstand) mit COSMOisotag. Diese Modellierungsbemühungen werden die Datenauswertung unterstützen und das Prozessverständnis vertiefen. Mit diesem Beitrag zu NAWDIC und in Zusammenarbeit mit der NAWDIC-Community werden wir noch nie dagewesene 3D-Informationen über diabatische Prozesse in MOCs erlangen, die für die Verbesserung der Vorhersage der Entwicklung, der Intensivierung und der Auswirkungen von Wettersystemen in mittleren Breiten auf den Boden entscheidend sind.

Wissenschaftliche Ziele

Die Ziele der Isotopenkomponente von NAWDIC sind:

- Sammeln, Zusammenstellen und Kuratieren eines plattformübergreifenden Wasserisotopendatensatzes, einschließlich i) bodengestützte Beobachtungen am KITcube (in-situ und FTIR); ii) flugzeuggestützte Beobachtungen mit der ILAB und iii) mit der ATR-42; iv) satellitengestützte Fernerkundung während NAWDIC.

- Identifizierung von MOCs und Charakterisierung ihrer Hauptmerkmale auf der Grundlage dieser Beobachtungen.

- Zurordnung von Feuchtigkeitsquellen und -senken innerhalb von MOCs zu ihren diabatischen Ursprüngen unter Verwendung der Tracer-Eigenschaft von Wasserisotopen.

- Bewertung der Darstellung von MOCs in kilometerskaligen Wettermodellsimulationen und Quantifizierung ihrer Auswirkungen auf den Feuchtigkeitszyklus in gefährlichen Wettersystemen der mittleren Breiten.

Mit diesen Zielen planen wir, die folgenden wissenschaftlichen Fragen zu beantworten, indem wir auf den einzigartigen neuen Beobachtungen von NAWDIC aufbauen:

- Können MOCs anhand der koordinierten Multiplattform-Isotopenbeobachtungen während NAWDIC mit ihrem diabatischen Ursprung in Verbindung gebracht werden?

- Wie gut werden MOCs und ihre Eigenschaften in kilometerskaligen Wettermodellsimulationen dargestellt?

- Wie modulieren MOCs den horizontalen und vertikalen Feuchtigkeitstransport von der Grenzschicht in die freie Troposphäre und die Verweildauer von Feuchtigkeit in der Atmosphäre?

Messsysteme und Einsatzmöglichkeiten

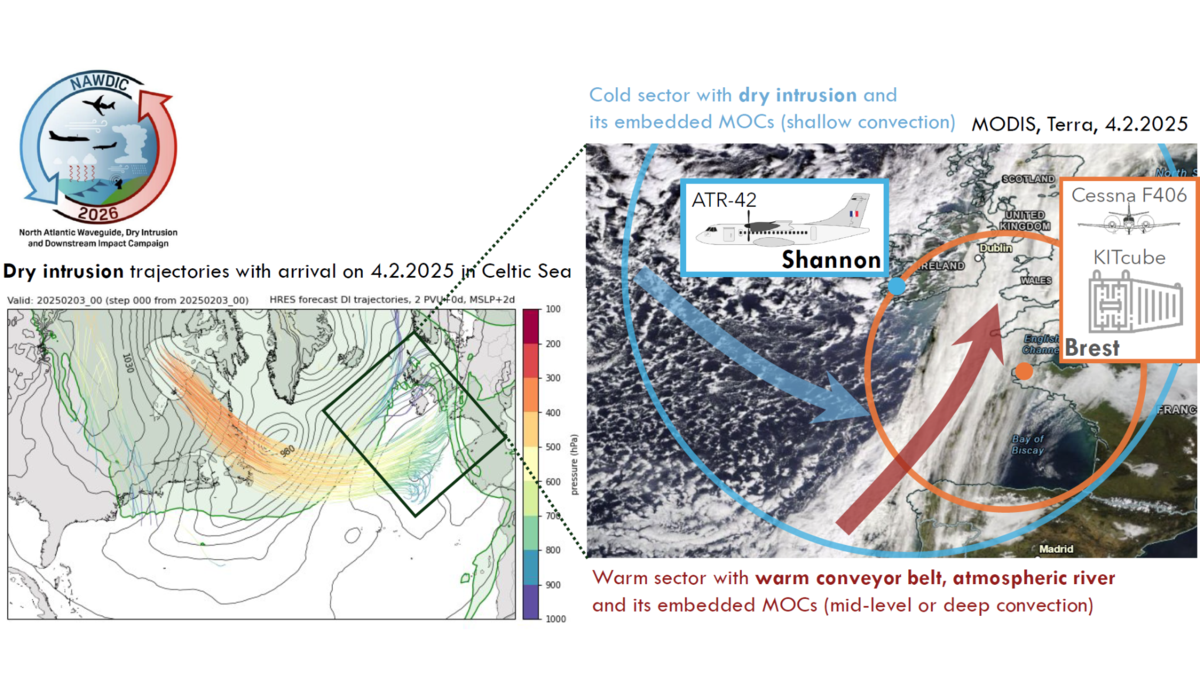

Am KITcube sind Beobachtungen von Wasserisotopen in Wasserdampf und Niederschlag mit bodengestützten In-situ-Laserspektrometern und Niederschlagssammlern geplant. Am KITcube wird ein FTIR-Container aufgestellt. Luftgestützte laserspektrometrische Beobachtungen in Wasserdampf werden an Bord der deutschen ILAB und der französischen ATR-42 von SAFIRE durchgeführt. Mit Hilfe des IASI-Sensors auf dem Metop-Satelliten sollen mitteltroposphärische H2O-HDO-Paare in wolkenfreier Umgebung über dem Nordatlantik und entlang der westeuropäischen Küste erfasst werden.

Einsatzgebiet

Die Beobachtungen werden in der französischen Bretagne im Rahmen der KITcube- und ILAB-Messungen sowie vom Flughafen Shannon aus für den Einsatz der ATR-42 stattfinden.

Instrumentierung

Die geplanten Instrumente werden sein:

- Flugangepasste, schnell ansprechende Cavity-Ring-Down-Laserspektrometer für die ATR-42 und die ILAB (Picarro L2130-i)

- Cavity-Ring-Down-Laserspektrometer (Picarro L2140-i) für die In-Situ-Beobachtungen am KITcube

- Niederschlagsprobenahme-Systeme

- FTIR-Container

Koordinierte Beobachtungen während NAWDIC

Im Rahmen von NAWDIC bietet der geplante Einsatz von Wasserisotopen-Beobachtungssystemen eine bisher einmalige Gelegenheit, einen umfassenden neuen Datensatz über die Schlüsselprozesse zu gewinnen, die an der Entwicklung und Intensivierung von Wettersystemen in den mittleren Breiten beteiligt sind.

Unsere geplanten Aktivitäten mit Wasserisotopenbeobachtungen auf den NAWDIC-Plattformen sind sowohl komplementär zu den bereits geplanten Aktivitäten im Rahmen von NAWDIC als auch ergänzend. Ein enger Austausch mit dem NAWDIC-Kernteam ist geplant zu

- MOCs eingebettet in Kaltfronten

- die Dynamik von Wechselwirkungen zwischen Dry Instrusions und der Grenzschicht

- die Kombination von Wasserisotopenbeobachtungen mit vertikalen ILAB- und HALO-Beobachtungen des latenten Wärmeflusses

- dem diabatischen Ursprung von Böenfronten am Boden

- Aspekte der Vorhersagbarkeit

was eine enge Verzahnung unserer Aktivitäten mit anderen NAWDIC-Aktivitäten ermöglichen wird.

Kontaktinformationen

Das Projektleitungsteam besteht aus:

- Franziska Aemisegger, PI, Universität Bern, Schweiz

- Harald Sodemann, co-PI, Universität Bergen, Norwegen

- Iris Thurnherr, co-PI, ETH Zürich, Schweiz

- Killian Brennan, Postdoc, Universität Bern, Schweiz

- Andrew Seidl, Engineer, Universität Bergen, Norwegen

Projektpartner:

- Mathias Palm, Universität Bremen, Deutschland

- Matthias Buschmann, Universität Bremen, Deutschland

- Thomas Warnecke, Universität Bremen, Deutschland

- Matthias Schneider, KIT, Deutschland